Energía interna

De Wikipedia, la enciclopedia libre

En física, la energía interna (U) de un sistema intenta ser un reflejo de la energía a escala macroscópica. Más concretamente, es la suma de:

Si pensamos en constituyentes atómicos o moleculares, será el resultado de la suma de la energía cinética de las moléculas o átomos que constituyen el sistema (de sus energías de traslación, rotación y vibración) y de la energía potencial intermolecular (debida a las fuerzas intermoleculares) e intramolecular de la energía de enlace.

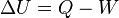

(En termodinámica se considera el trabajo negativo cuando este entra en el sistema termodinámico, positivo cuando sale). Aunque el calor transmitido depende del proceso en cuestión, la variación de energía interna es independiente del proceso, sólo depende del estado inicial y final, por lo que se dice que es una función de estado. Del mismo modo

(En termodinámica se considera el trabajo negativo cuando este entra en el sistema termodinámico, positivo cuando sale). Aunque el calor transmitido depende del proceso en cuestión, la variación de energía interna es independiente del proceso, sólo depende del estado inicial y final, por lo que se dice que es una función de estado. Del mismo modo  es una diferencial exacta, a diferencia de

es una diferencial exacta, a diferencia de  , que depende del proceso.

, que depende del proceso.

Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes.

Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes.

Por el contrario, en una máquina hidráulica, que es otro tipo de máquina de fluido, la variación de densidad es suficientemente pequeña como para poder desacoplar el análisis de los efectos mecánicos y el análisis de los efectos térmicos, llegando a despreciar los efectos térmicos en gran parte de los casos. Tal es el caso de una bomba hidráulica, a través de la cual pasa líquido. Alejándose de lo que indica la etimología de la palabra «hidráulica», también puede considerarse como máquina hidráulica un ventilador, pues, aunque el aire es un fluido compresible, la variación de volumen específico no es muy significativa con el propósito de que no se desprenda la capa límite.

En una máquina térmica, la compresibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación de energía.

- la energía cinética interna, es decir, de las sumas de las energías cinéticas de las individualidades que lo forman respecto al centro de masas del sistema,

- la energía potencial interna, que es la energía potencial asociada a las interacciones entre estas individualidades.[1]

- En un gas ideal monoatómico bastará con considerar la energía cinética de traslación de sus átomos.

- En un gas ideal poliatómico, deberemos considerar además la energía vibracional y rotacional de las mismas.

- En un líquido o sólido deberemos añadir la energía potencial que representa las interacciones moleculares.

(En termodinámica se considera el trabajo negativo cuando este entra en el sistema termodinámico, positivo cuando sale). Aunque el calor transmitido depende del proceso en cuestión, la variación de energía interna es independiente del proceso, sólo depende del estado inicial y final, por lo que se dice que es una función de estado. Del mismo modo

(En termodinámica se considera el trabajo negativo cuando este entra en el sistema termodinámico, positivo cuando sale). Aunque el calor transmitido depende del proceso en cuestión, la variación de energía interna es independiente del proceso, sólo depende del estado inicial y final, por lo que se dice que es una función de estado. Del mismo modo  es una diferencial exacta, a diferencia de

es una diferencial exacta, a diferencia de  , que depende del proceso.

, que depende del proceso.Máquina térmica

Rotor de la turbina de vapor.

Compresor rotodinámico centrífugo y su triángulo de velocidades a la salida.

Por el contrario, en una máquina hidráulica, que es otro tipo de máquina de fluido, la variación de densidad es suficientemente pequeña como para poder desacoplar el análisis de los efectos mecánicos y el análisis de los efectos térmicos, llegando a despreciar los efectos térmicos en gran parte de los casos. Tal es el caso de una bomba hidráulica, a través de la cual pasa líquido. Alejándose de lo que indica la etimología de la palabra «hidráulica», también puede considerarse como máquina hidráulica un ventilador, pues, aunque el aire es un fluido compresible, la variación de volumen específico no es muy significativa con el propósito de que no se desprenda la capa límite.

En una máquina térmica, la compresibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación de energía.

donde

donde  es un número dado. Para el caso de procesos adiabáticos,

es un número dado. Para el caso de procesos adiabáticos,  , el cual es un valor específico para cada sustancia. Este valor se puede encontrar en tablas para dicho caso.

, el cual es un valor específico para cada sustancia. Este valor se puede encontrar en tablas para dicho caso.

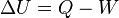

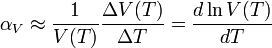

, es el incremento de su integridad física cuando se aplica un pequeño cambio global y uniforme de temperatura

, es el incremento de su integridad física cuando se aplica un pequeño cambio global y uniforme de temperatura  a todo el cuerpo. El cambio total de longitud de la dimensión lineal que se considere, puede despejarse de la ecuación anterior:

a todo el cuerpo. El cambio total de longitud de la dimensión lineal que se considere, puede despejarse de la ecuación anterior:![L_f = L_0 [1 +\alpha_L (T_f - T_0)]\;](https://upload.wikimedia.org/math/4/d/8/4d8d9e521d59aa36de0d776706db3b16.png)

, es decir, el coeficiente de dilatación volumétrico es numéricamente unas 3 veces el coeficiente de dilatación lineal de una barra del mismo material.

, es decir, el coeficiente de dilatación volumétrico es numéricamente unas 3 veces el coeficiente de dilatación lineal de una barra del mismo material.

![A_f = A_0 [1 +\gamma_A (T_f - T_0)]\;](https://upload.wikimedia.org/math/8/4/4/84444b9c6e865aaf0b6d1376be7a9a6b.png)

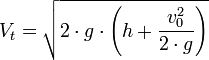

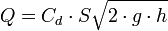

es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio

es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio es la velocidad de aproximación o inicial.

es la velocidad de aproximación o inicial. es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio.

es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio. es la aceleración de la gravedad

es la aceleración de la gravedad

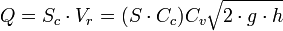

es la velocidad real media del líquido a la salida del orificio

es la velocidad real media del líquido a la salida del orificio es el coeficiente de velocidad. Para cálculos preliminares en aberturas de pared delgada puede admitirse 0,95 en el caso más desfavorable.

es el coeficiente de velocidad. Para cálculos preliminares en aberturas de pared delgada puede admitirse 0,95 en el caso más desfavorable.

, puede calcularse como el producto de

, puede calcularse como el producto de  , el área real de la sección contraída, por

, el área real de la sección contraída, por

representa la descarga ideal que habría ocurrido si no estuvieran presentes la fricción y la contracción.

representa la descarga ideal que habría ocurrido si no estuvieran presentes la fricción y la contracción. es el coeficiente de contracción de la vena fluida a la salida del orificio. Su significado radica en el cambio brusco de sentido que deben realizar las partículas de la pared interior próximas al orificio. Es la relación entre el área contraída

es el coeficiente de contracción de la vena fluida a la salida del orificio. Su significado radica en el cambio brusco de sentido que deben realizar las partículas de la pared interior próximas al orificio. Es la relación entre el área contraída  . Suele estar en torno a 0,65.

. Suele estar en torno a 0,65. es el coeficiente por el cual el valor ideal de descarga es multiplicado para obtener el valor real, y se conoce como coeficiente de descarga. Numéricamente es igual al producto de los otros dos coeficientes.

es el coeficiente por el cual el valor ideal de descarga es multiplicado para obtener el valor real, y se conoce como coeficiente de descarga. Numéricamente es igual al producto de los otros dos coeficientes.